『旅 行 記』 (1975年5月3日~1976年3月20日)

1976年1月17日(土)

朝7時すぎの早出。零下何度か、街は非常に寒い。

「冬のレニングラードみたいですね」と竹沢君がいう。彼は行ったことがないし、私も夏しか知らないが、そんな感じである。8時の、カイセリ行き長距離バスに乗る。6時間。雪に覆われた道を、バスはチェーンもなしにかなりのスピードで走る。雪道でのスリップを経験しているので、不思議でならない。タイヤも雪質も、運転技術もそう違っているとは思えない。チェーンを巻いたトラックを追い越したりする。平野部を走っても、雲海に突込んだくらい空と大地の見境がつかない、一面の白乳色である。カイセリに着き、3人のトルコ紙幣が尽きたので、小さなホテルで迷惑承知で子供相手に両替してもらい、ユルギップ行きのミニ・バスにタイミングよく乗る。雪の山道に、自家用車が一台溝に突っ込んでいて、ミニ・バスの乗客降りて手伝う。寒風吹くなか手伝っているうち、ここで完全に風邪をぶり返した。ユルギップの安ホテルの3人部屋には、ストーブと薪が置いてあって、山小屋気分で暖をとる仕掛け。

「冬のレニングラードみたいですね」と竹沢君がいう。彼は行ったことがないし、私も夏しか知らないが、そんな感じである。8時の、カイセリ行き長距離バスに乗る。6時間。雪に覆われた道を、バスはチェーンもなしにかなりのスピードで走る。雪道でのスリップを経験しているので、不思議でならない。タイヤも雪質も、運転技術もそう違っているとは思えない。チェーンを巻いたトラックを追い越したりする。平野部を走っても、雲海に突込んだくらい空と大地の見境がつかない、一面の白乳色である。カイセリに着き、3人のトルコ紙幣が尽きたので、小さなホテルで迷惑承知で子供相手に両替してもらい、ユルギップ行きのミニ・バスにタイミングよく乗る。雪の山道に、自家用車が一台溝に突っ込んでいて、ミニ・バスの乗客降りて手伝う。寒風吹くなか手伝っているうち、ここで完全に風邪をぶり返した。ユルギップの安ホテルの3人部屋には、ストーブと薪が置いてあって、山小屋気分で暖をとる仕掛け。

1976年1月18日(日)

カッパドキア一帯は、ギョレメをはじめとして、見所が多いということがこちらに来て分かったため、タクシーを使う。その運転手が私たちに近寄ってきて、2日前に乗せた日本人4人の推薦状みたいなものを見せてくれたが、その文章を書いたのは、ミコノス島とイスタンブールで一緒になった毛布のネズミ男であった。岩窟住居で、高所恐怖症の竹沢君はまったく動けなくなる。高くはないのだが、岩壁に手すりのない段々が刻まれていたり、行き止まりの洞窟に、竪穴の登り口があったりして、私も鼠径部辺りがむずがゆい。人里離れた怪奇な岩窟を利用して、迫害を逃れたキリスト教徒が隠れ棲んだのである。ギョレメとはトルコ語で

<不可視> の意だという。それが今はシーズン・オフで、雪に足をとられて私たちもこけつ転びつの難行であった。

地下都市への道は積雪のため通行不能で、ここでイランヘ抜ける北田君と別れて、竹沢君と私はネビセリからアンカラ行き長距離バスに乗る。ターミナルを出てまもなく、追い越しをはかったバスがそのまま道路を斜めに道を外し、ガクンと土手を滑って雪野原で止まった。4,5箇所で突っ込んだり傾いて止まったままの車両をみたが、だいたいチェーンも巻かずに、スノータイヤで済まそうとしているから当たり前な話なのである。男たちは早速降りて、スコップで雪かきを始めたが、もうバカバカしいし寒いし、風邪をひいているしで手伝う気になれない。いっぽう女どもはまったく無言の行で、なんというかまるで相手にされてない。男たちが一生懸命車体を押しているのに、平然と乗ったままでいる(私も乗っていたが)。通りがかりのトラックにロープで引っ張ってもらうが、、斜めに滑るだけで、せっかく掘ったのが元の黙阿弥。今度は、男たちが総出でロープにしがみつき、綱引きよろしく引っ張り上げるが、これは楽しそうなので手伝う(真似をした)。最終的にバスが道路に戻ったとき、男たちは歓声をあげたり拍手したりしたが、チェーンひとつで済むことなので、どこかバランスがとれていない。抜群の被写体だったのに、フィルムを切らしていた。

アンカラで、そのまま今度は夜行のイスタンブール行きに乗り継ぐ。強行軍のうえ、喉が腫れて痛み、コンディションは日本を出て以来、最悪である。

1976年1月19日(月)

朝のイスタンブールも雪であった。全国的に冷え込んだのかもしれない。安静のため、ドミトリーをやめて個室にし、午前中一杯熟睡し、午後も寝床で小説雑誌を借りて読む。夕食後、ロビーでパリ育ちのマレーシア人と話したが、彼はパリで禅の修行をし、黙丈海龍の允許を得た曹洞宗の雲水であった。しかし単純明快な話し方が、物足りなさを感じさせる。パリ在住の、彼の邦人老師(弟子丸泰仙)の顔写真を見せてもらったが、秋霖烈日そのままのいい顔を見た。このホテルには、臨済宗の寺の跡取りもいる。夜は早く寝る。

1976年1月20日(火)

夕方4時の空港行きバスに乗るまで、ホテルのロビーでジッとしている。ケッセルの『昼顔』(堀口大学訳)を借りて読む。ブルーモスクから帰ってきた連中が、寺院で飴をもらったというので、貰いに行く。何かの祭り事らしい。暇そうな竹沢君が、バス停まで見送ってくれた。そのバスで、私と同じ便でカイロヘ行く奥村君と再会する。彼とはローマ郊外のカタコンブで一度会っている。天理教から派遣されて、アメリカで建築を勉強している、きわめて英語に堪能な男。彼自身は、天理教をなんとも思っていない。カイロ行きは週一便しかなく、夜遅く着くのは不安だったから安堵した。

夕方4時の空港行きバスに乗るまで、ホテルのロビーでジッとしている。ケッセルの『昼顔』(堀口大学訳)を借りて読む。ブルーモスクから帰ってきた連中が、寺院で飴をもらったというので、貰いに行く。何かの祭り事らしい。暇そうな竹沢君が、バス停まで見送ってくれた。そのバスで、私と同じ便でカイロヘ行く奥村君と再会する。彼とはローマ郊外のカタコンブで一度会っている。天理教から派遣されて、アメリカで建築を勉強している、きわめて英語に堪能な男。彼自身は、天理教をなんとも思っていない。カイロ行きは週一便しかなく、夜遅く着くのは不安だったから安堵した。

8日、イスタンブール空港に降り立ったときは、なにか非常に身構えていたが、出立する今はとてもリラックスしている。ここで接したトルコ人は親日的で、きっぷがよくて取り澄ましていない。大学出のインテリは顔つきも服装も違っていて、英語も流暢である。

今晩の飛行機は、KLMのDC-8、夜景と星空を期待する。喉が痛いので禁煙席に行ったが、大きいヒコーキなので

<翼の見える窓> になってしまった。それでも方向を変えるために旋回した時、真下にチラッとイスタンブールの街灯りをみる。これはジックリ見たかった。星空のほうは、ヒコーキが外灯を消した時にやっと詳しく見えたが、もっともっと凄いものだと思っていた。機内の明るいのが物足りない。スチュワーデスの一人はソフィア・ローレンみたいな唇をしている。上空からみるカイロの光の渦は、アフリカ第一の都市にふさわしい。

空港でビザを取得し、奥村君と気の弱そうなオランダ青年と、3人してタクシーに乗り込む。運転手と旅客口説き人は別々で、ホテルヘ連れ込むところを三人口をそろえて「ユース・ホステル!」と怒鳴るので、泊まり賃のうわまえをはねられずションボリ、ユースでは、他の若者から正規のタクシー料金ではない、高く取り過ぎると強硬に責められて、泣き面に蜂。

1976年1月21日(水)

毛布のネズミ男は、アラビア人の着ている服ガラベィアを真似て作ったそうだが、ちょうどキリストの着ていたアッパッパーである。それを街の低所得者層が着ている。

ギゼ行のバス900番を見分けるために、純正アラビア数字に馴れる。一番前の席に陣どると、道路の左側の建物向こうに、二つの巨大なピラミッドがみえてきた。筑豊のボタ山より鋭い。確固たる意志、貫き通し得た権勢、恐るべき技術。中に入って、石と石の継ぎ目が、まったく寸分隙がないのを見る。一米四方の傾斜角約20度、屈んだままの苦しい姿勢でドンドン地底へ降りていくと、対泥棒の部屋に出た。湿気を帯びて生暖かく、少し臭う。重い石炭箱の取っ手をを額でうけて、両手ではいつくばりながら斜坑をよじ登ったかつての炭鉱婦よろしく、今度はX型のクロスするところを、玄室と女王の間に向かう。これまったくの不思議であり驚異でなくしてなんであろう。ころ、てこ、滑車の産んだ最大範疇域。

ギゼ行のバス900番を見分けるために、純正アラビア数字に馴れる。一番前の席に陣どると、道路の左側の建物向こうに、二つの巨大なピラミッドがみえてきた。筑豊のボタ山より鋭い。確固たる意志、貫き通し得た権勢、恐るべき技術。中に入って、石と石の継ぎ目が、まったく寸分隙がないのを見る。一米四方の傾斜角約20度、屈んだままの苦しい姿勢でドンドン地底へ降りていくと、対泥棒の部屋に出た。湿気を帯びて生暖かく、少し臭う。重い石炭箱の取っ手をを額でうけて、両手ではいつくばりながら斜坑をよじ登ったかつての炭鉱婦よろしく、今度はX型のクロスするところを、玄室と女王の間に向かう。これまったくの不思議であり驚異でなくしてなんであろう。ころ、てこ、滑車の産んだ最大範疇域。

外へ出るとこどもが4人、馬を駈って遊んでいる。『アラビアのロレンス』の世界。親切げに話しかけてくるほとんど全員が、なんとかして金をせびろうとする者。「金は要らない」と「金をくれ」、「ただの5である」と「50である」----これが同一人の□から発せられる。ちょっと気の弱そうなラクダ押しつけ人には、こちらも被写体にしたり乗りかけたりしたが、金をくれ、と言うので、

「誇りを持て、ナセルは偉大だった、ナセル!ナセル!」と拳を振り挙げると、向こうは鼻白んでしまった。ナセルの霊験いまだあらたかで、他にも二、三 人試してみたが、いずれもケチなことが出来なくなる。トルコにアタチュルクのあり、アラブにナセルのある----国民的英雄は男の夢である。

人試してみたが、いずれもケチなことが出来なくなる。トルコにアタチュルクのあり、アラブにナセルのある----国民的英雄は男の夢である。

薬局でビックスを買おうとすると、自国製のならあるという。その晴がましさにつられて、エジプトのタン切りドロップを買う。

1976年1月22日(木)

(←)これはアラビア語で書いた私の名前。今晩ルクソールへ行くので、夜行の切符を買いに、河口君なる男と街に出る。ベイルートへの航空券を予約しに、日航①へ聞きに行くと、レバノンは内乱で空港閉鎖中とのこと。で、ダマスカス直行にしてシリア・アラビア航空②へ行くと、地元を気兼ねしてかエジプト航空③へと言われる。エジプト航空ではキャリアーがパンナムとなっているので、そこの許可が要ると言われ、パンナム④へ行くと、自分のところでは便を出していないし、発売元の日航が良かろうと言われて逆戻り。ジャアやってあげましょう、と日航⑤のアラブ人に言われて半日が暮れる。

河口君はミュンヘンへ電報を打つが、電信電話局は駄菓子屋並であった。駅へ行って、学割のための証明書をもらうのに右往左往してから(途中、駅構内の郵便局で、収入印紙を買ったりする作業が入る)、ユースに取って返し、荷物を預けてから駅へ舞い戻る。構内の一角にゴザが敷いてあって、人が勝手に履き物を脱いで礼拝している。列車が入って来たのをみると、機関車の屋根に3、4人がへぱりついていた。客車の方の屋根は丸いし、ディーゼルで煙るから、ということだろう。河口君に付き合っていたら、スリーピング・カーでなく二等車の切符を買ってしまったので、食堂車で粘ってから二等車へ行く。野菜の屑、ガラスのない窓、異様な風体、一角にビニールを敷き、寝袋に入る。住めば都。人はみないいのである、外国人相手の商売人すら。いけないのは、私たちが余計な金を持っているということであろう。

1976年1月23日(金)

目覚めて食堂車へ行く。ここは常に空いている。紅茶は5ピアスル(25円)だが、彼らにとっては高いので空いている。車窓から見る風景は、行ったことはないが沖縄か。熱帯性植物、砂糖キビ、葦(パピルスの原料?)、列車に見とれる裸足の子供、チャードルを着た黒づくめの婦人、ロバ、ラクダ、水牛、馬、羊、家鴨。

ルクソール駅から河口君とユースヘ行く。自転車を借りて町を右往左往する。見所はナイル河の手前のルクソールとカルナックの神殿、ナイルの向こうに

<王家の谷> をはじめとする墳墓群。今日は休日で(イスラムは金曜が休日と知る)、ナイル手前の学生さん相手の切符売り場は休み。で、自転車ごとはしけで向こう岸に渡る。これも後で知ったが、私たちの乗ったのは旅行者向けのはしけで、現地人向けのは、それより300メートルぐらい離れている。何度も船着き場を探して河岸を行き来したのに、現地人向けのは目に入らなかった。旅行者向けのはキチンとしていて、辺りにそぐわないから目立ち、現地人向けのは汚くて風景になじんで目立たない。前者は15ピアスル、後者は2ピアスル、ともに自転車こみの場合。

ナイルの向こう側には、西部劇に出てくるような切り立った岩山の周辺7ヶ所に、見所がある。甘ったるい砂糖きびをかじりながらペダルをこいでいると、この旅ではじめての

<バクシーシ攻勢> を受けた。ショックは大きい。裸足の子供が悪路に足をとられながら後を追いかけ、「バクシーシ(恵んで)!」と叫び続け、泣く真似をする。「ジャパニーズ、ジャパニーズ」と叫びながら、土産物を振り回して一緒に走る。

王家の谷!なかりせぱ来ないものを。バクシーシを乗り越えて物見遊山をする意義、ヨーロッパに留まらせてはならなかった旅のはじまりである。粗野に思えたイタリアでの生活が、ギリシャに来れば一流国だったと知り、トルコに来ると、ギリシャが一歩先んじていることが分かり、エジプトではトルコの

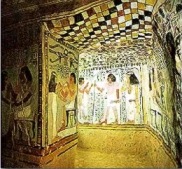

<納まっていた> ことを今さら思い、ルクソールに来ると、カイロの<首都>に他ならぬを知る。子供に囲まれ、バクシーシを恐れ、「チープチープ」という土産物攻勢を断わり、道を訊きながらクタクタになって1つの<見所>、「貴族たちの墓」に入ると、降って湧いたようなパリッとした外国人中年グループが、ガイドの説明をうけている。そういえばミニ・バスが1台あったか、と頭の隅で思い出すが、隔離されて安心し切っている団体の保護動物ぶりに声もでない。

王家の谷!なかりせぱ来ないものを。バクシーシを乗り越えて物見遊山をする意義、ヨーロッパに留まらせてはならなかった旅のはじまりである。粗野に思えたイタリアでの生活が、ギリシャに来れば一流国だったと知り、トルコに来ると、ギリシャが一歩先んじていることが分かり、エジプトではトルコの

<納まっていた> ことを今さら思い、ルクソールに来ると、カイロの<首都>に他ならぬを知る。子供に囲まれ、バクシーシを恐れ、「チープチープ」という土産物攻勢を断わり、道を訊きながらクタクタになって1つの<見所>、「貴族たちの墓」に入ると、降って湧いたようなパリッとした外国人中年グループが、ガイドの説明をうけている。そういえばミニ・バスが1台あったか、と頭の隅で思い出すが、隔離されて安心し切っている団体の保護動物ぶりに声もでない。![]()

一方、ラメセウム跡のすばらしさは、ヨーロッパの博物館を色褪せらせるに足るものであった。先進国の博物館が、博物館以上のものを運べなかったことを知る。それが小気味よくもある。遺跡だけがきわだたせて心を動かすのではない。遺跡だらけのローマが、今から思えばなんと20世紀に押されて息苦しかったことか。ルクソールでは遺跡が辺りに、風景に、自然に、人の営みに融け込んでいる。昔の遺跡を撮っても今の人家を撮っても、心の変化はない。これは悠久四千年の歴史だが、半分の二千年にしても、突拍子もないがイエスの教えがなんと意表を突いて革命的だったかと思われる。それは人を脅かす鳴き方をする、あの棒で叩かれるだけのロバに向かって生きる意味が問われるような、当面の生存に無関係な教えだったのである。

ナイルの落日。夜はユースにホット・シャワーがないので、交渉済みのホテルに河口君とシャワーを借りに行く。この男、かつて高校を退学させられた元不良少年。